1995年3月20日、地下鉄サリン事件は私たちに大きな衝撃を与えました。あの日、平和な日常は脆くも崩れ去りました。オウム真理教による無差別テロは、14人の尊い命を奪い、約6300人もの人々を傷つけました。それから30年。この事件は、私たちに何を突きつけたのでしょうか。本記事では、地下鉄サリン事件の全容、事件の背景、そして日本社会への影響を改めて振り返ります。未曾有のテロから何を学び、未来へ何を繋いでいくべきなのか。事件の風化を防ぎ、教訓を未来へ伝えるために、共に考えていきましょう。カルトの危険性、情報リテラシーの重要性、そしてテロ対策の強化。平和な社会を守るために、私たち一人ひとりができることを探っていきます。

オシャレなのに”お得で高機能”な防災セット地下鉄サリン事件とは – 30年目の記憶を辿る

1995年3月20日の朝、首都圏を震撼させる大事件が起こりました。それが地下鉄サリン事件です。30年が経った今も、この事件は私たちの記憶に深く刻まれています。未曾有のテロ事件は、平和な日常を揺るがし、日本社会に大きな衝撃を与えました。

事件の概要 – 1995年3月20日の惨劇

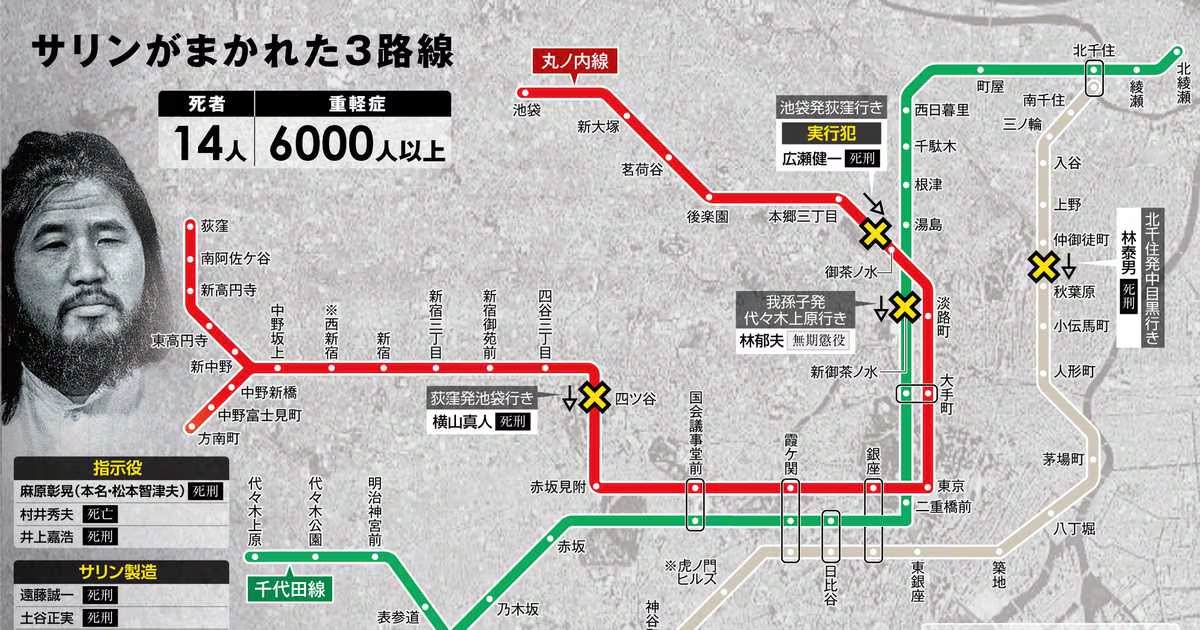

1995年3月20日午前8時頃、東京都心を走る複数の地下鉄路線で、ほぼ同時刻にサリンが散布されました。通勤ラッシュの時間帯ということもあり、多くの乗客が巻き込まれました。事件は千代田線、丸ノ内線、日比谷線の5つの電車で発生。霞ケ関駅は3路線が乗り入れるターミナル駅であり、特に大きな被害が出ました。犯行グループは、サリンを入れたビニール袋を新聞紙で包み、先のとがった傘で穴を開けて散布しました。

未曾有のテロ – 化学兵器サリンの使用

地下鉄サリン事件で使用されたサリンは、猛毒の神経ガスです。無色無臭の液体で、空気中に拡散すると吸入によって人体に取り込まれます。サリンは、神経伝達物質であるアセチルコリンの分解を阻害し、様々な中毒症状を引き起こします。めまい、吐き気、呼吸困難、視力障害、痙攣など、深刻な症状が現れ、最悪の場合は死に至ります。地下鉄サリン事件では、14人が死亡、6,000人以上が負傷するという、化学兵器を使ったテロとしては世界でも類を見ない大惨事となりました。

事件の衝撃 – 平和な日常が揺らいだ日

地下鉄サリン事件は、日本社会に大きな衝撃を与えました。これまで安全で平和だと思われていた日常が、突如としてテロの脅威にさらされたのです。事件発生直後、首都圏の交通網は麻痺状態に陥り、街は騒然となりました。多くの人々が不安と恐怖に襲われ、パニック状態に陥りました。この事件は、日本がもはやテロから安全な国ではないということを、国民に突きつけました。

| 発生日時 | 場所 | 使用された兵器 | 死者数 | 負傷者数 |

|---|---|---|---|---|

| 1995年3月20日 午前8時頃 | 千代田線、丸ノ内線、日比谷線 | サリン | 14人 | 約6,300人 |

事件後、警察は捜査を開始し、オウム真理教という宗教団体が事件に関与していることが明らかになりました。教団の幹部や信者が次々と逮捕され、事件の全容が徐々に解明されていきました。この事件をきっかけに、日本社会はテロ対策の強化やカルト対策の必要性を痛感することとなりました。地下鉄サリン事件は、平和ボケしていた日本に大きな警鐘を鳴らしたのです。

防災士監修の防災グッズ44点セットオウム真理教 – 事件の背景とカルトの実態

地下鉄サリン事件の背景には、オウム真理教というカルト教団の存在がありました。1984年に麻原彰晃(松本智津夫)によってヨガ教室として設立されたこの団体は、次第に宗教色を強めていきます。オウム神仙の会と名前を変え、1987年にはオウム真理教と改称しました。

オウム真理教の台頭 – 教祖 麻原彰晃のカリスマ性

麻原彰晃は、空中浮遊などの超能力を自称し、カリスマ性で信者を魅了しました。終末思想やハルマゲドンを説き、現世での救済を説くことで、多くの若者を中心に信者を増やしていきました。当時の日本社会はバブル崩壊後の不安定な時期であり、人々の心に不安や閉塞感が広がっていました。このような社会状況が、オウム真理教の台頭を後押しした一因と言えるでしょう。

教団の異常性 – 閉鎖的なコミュニティと洗脳

オウム真理教は、閉鎖的なコミュニティを形成し、信者たちは外部との接触を断たれていました。教団内では、麻原彰晃の教えが絶対的なものとされ、徹底的な洗脳が行われていました。信者たちは、マインドコントロールによって正常な判断力を失い、教団の指示に従うようになっていったのです。厳しい修行や金銭の搾取、家族との断絶なども行われていました。教団は、武装化を進め、違法行為にも手を染めていくようになります。

事件への道程 – 教団の暴走とサリン製造

オウム真理教は、教団に対する批判や捜査の手が及ぶことを恐れ、サリンなどの化学兵器を製造し始めます。1994年には、長野県松本市でサリンを散布する松本サリン事件を起こし、8人が死亡、600人以上が負傷しました。これは地下鉄サリン事件の予兆とも言える事件でした。そして、1995年3月20日、ついに地下鉄サリン事件を実行に移します。その目的は、警察の捜査を攪乱し、社会に混乱を引き起こすことでした。

| 事件 | 日付 | 概要 |

|---|---|---|

| 松本サリン事件 | 1994年6月27日 | 長野県松本市でサリンを散布。8人死亡、600人以上負傷。 |

| 地下鉄サリン事件 | 1995年3月20日 | 東京都の地下鉄3路線でサリンを散布。14人死亡、約6,300人負傷。 |

これらの事件は、宗教を隠れ蓑にしたテロであり、社会に大きな衝撃を与えました。オウム真理教は、カルトの危険性を改めて認識させる事件となりました。

防災士が厳選した防災セットあかまる防災地下鉄サリン事件が日本社会に与えた影響

1995年3月20日、地下鉄サリン事件は日本社会に大きな衝撃を与えました。未曾有のテロ行為は、私たちの生活、社会システム、そして意識までをも大きく変えました。

社会システムの変化 – テロ対策の強化と法整備

事件後、日本はテロ対策を強化しました。警察庁に警備局が新設され、テロ対策の専門部署ができました。また、地下鉄の駅員に防護マスクが配備されるなど、公共交通機関のセキュリティも強化されました。

1999年には「団体規制法」が成立しました。これは、無差別大量殺人行為を行った団体を規制するための法律です。オウム真理教は、この法律に基づいて解散命令を受けました。

| 法律名 | 制定年 | 概要 |

|---|---|---|

| 団体規制法 | 1999年 | 無差別大量殺人行為を行った団体を規制する法律 |

| 組織犯罪処罰法 | 1999年 | 組織的な犯罪を厳罰化する法律。テロ対策にも関連する条項を含む。 |

メディアの報道 – 情報伝達の課題と変容

事件発生時、メディアは混乱の中で情報収集と伝達に追われました。不確かな情報が流れるなど、情報伝達の課題が浮き彫りになりました。事件後、メディアは情報検証の重要性を改めて認識し、報道体制の見直しを行いました。

また、マスメディアによるオウム真理教への過剰な報道も問題視されました。教団の主張をそのまま放送するなど、結果的に教団の宣伝に加担してしまった側面もあったとされています。

国民意識の変革 – 平和ボケからの覚醒

地下鉄サリン事件は、日本が「平和ボケ」していたことを突きつけました。事件をきっかけに、国民はテロの脅威を現実のものとして認識するようになりました。自分の身は自分で守るという意識が高まり、防災意識の向上にもつながりました。

事件後、カルト宗教に対する警戒感も強まりました。怪しい宗教団体には近づかない、勧誘には注意するといった意識が広まりました。

防災士厳選の防災グッズ39点セット地下鉄サリン事件30年 – 教訓と未来への警鐘

30年という節目を迎え、私たちは地下鉄サリン事件から何を学び、未来に何を伝えなければならないのでしょうか。未曾有のテロ事件は、平和な日常の脆さを私たちに突きつけました。そして、社会の様々な側面に大きな変化をもたらしました。この章では、事件から得られた教訓と、未来への警鐘について考えていきます。

地下鉄サリン事件から何を学んだか – テロの脅威と社会の脆弱性

地下鉄サリン事件は、私たちの社会がテロに対していかに脆弱であるかを露呈しました。無差別な攻撃は、日常の安全に対する信頼を根底から揺るがしました。そして、化学兵器という非人道的兵器の使用は、テロの脅威の深刻さを改めて認識させました。事件は、平時における危機管理の重要性を浮き彫りにしました。備えあれば憂いなしという言葉の通り、平時からの備えがいかに重要であるかを痛感させられました。

平和ボケの日本が学んだ教訓 – 危機管理の重要性

事件当時、日本は「平和ボケ」の状態にありました。戦争を経験していない世代が増え、平和が当たり前になっていました。そのため、テロのような非常事態に対する危機意識が希薄でした。事件は、この平和ボケの危険性を私たちに突きつけました。事件後、国や地方自治体は危機管理体制の構築を急ピッチで進めました。国民の防災意識の向上も重要な課題となりました。

未来への警鐘 – カルト対策と情報リテラシーの向上

地下鉄サリン事件は、カルトの危険性を改めて認識させる事件でもありました。オウム真理教は、巧妙な勧誘方法で多くの信者を獲得し、最終的にはテロを実行するまでに至りました。事件後、カルト対策の必要性が叫ばれ、団体規制法の制定など、様々な対策が取られました。しかし、現代社会においても、カルトは形を変えて存在しています。私たちは、カルトに対する正しい知識を身につけ、勧誘の手口に騙されないようにする必要があります。

また、インターネットの普及により、情報の真偽を見極める力、すなわち情報リテラシーの向上がますます重要になっています。デマやフェイクニュースに惑わされず、正しい情報に基づいて判断する必要があります。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| カルトの危険性 | カルト対策法の整備、啓発活動の推進 |

| 情報リテラシーの不足 | 教育機関での情報リテラシー教育の充実、メディアリテラシーの向上 |

| 危機管理体制の不備 | 国家レベル、地方レベルでの危機管理体制の強化、国民の防災意識の向上 |

風化させてはいけない記憶 – 次世代への継承

事件から30年が経過し、事件の記憶が風化しつつあります。事件を知らない世代も増えています。しかし、私たちは事件の教訓を風化させてはなりません。未来を担う世代に、事件の悲惨さと教訓を語り継いでいく必要があります。学校教育やメディアを通じて、事件の記憶を継承していくことが重要です。平和な社会を維持するためには、過去の過ちから学び、同じ過ちを繰り返さないようにする必要があります。

私たちは、事件の風化を防ぎ、教訓を未来に繋ぐために、何をすべきかを考えなければなりません。そして、テロのない、平和な社会の実現に向けて、一人ひとりができることを実践していく必要があります。

防災グッズなら楽天1位獲得の【ディフェンドフューチャー】地下鉄サリン事件の被害者 – 30年目の思い

1995年3月20日、東京の地下鉄で起きたサリン事件。この事件で多くの人が犠牲になりました。多くの負傷者も出ました。30年経った今も、被害者やその家族は深い苦しみを抱えています。

被害者の苦しみ – 身体的・精神的な後遺症

サリンは神経ガスです。サリンを吸い込んだ被害者の多くは、後遺症に苦しんでいます。視力障害、呼吸困難、PTSDなど、様々な症状があります。日常生活に支障をきたす人もいます。今も治療を続ける人がいます。

地下鉄サリン事件は、突然の出来事でした。通勤・通学途中の人々が巻き込まれました。事件の記憶がフラッシュバックする人もいます。突然の不安や恐怖に襲われることもあります。

遺族の悲しみ – 癒えることのない傷

事件で家族を失った人たちの悲しみは、計り知れません。大切な人を突然奪われました。深い悲しみと喪失感は、今も癒えることはありません。

遺族の中には、事件の真相究明を求め続けている人もいます。なぜ事件が起きたのか、防ぐことはできなかったのか。答えを探し続けています。

支援の現状と課題 – 被害者への継続的なサポート

国や自治体は、被害者への支援を行っています。医療費の補助や生活支援などです。しかし、十分な支援を受けているとは言い切れません。更に充実した支援が必要です。

| 支援の種類 | 内容 | 課題 |

|---|---|---|

| 医療費補助 | 治療費の一部を補助 | 後遺症の種類によっては、十分な補助が受けられない場合がある |

| 生活支援 | 日常生活に必要な支援を提供 | 個々のニーズに合わせたきめ細やかな支援が必要 |

| 精神的なケア | カウンセリングなどの精神的なサポート | 専門のカウンセラーの不足 |

被害者の高齢化も課題です。後遺症を抱えながら生活する被害者もいます。高齢になるにつれて、介護が必要になる人もいます。高齢被害者への支援も重要です。

風化も大きな課題です。事件から30年が経ちました。事件の記憶が薄れていく人もいます。事件を風化させないための取り組みが必要です。

私たちは、事件の被害者やその家族の苦しみを理解する必要があります。そして、継続的な支援を行うことが大切です。

未来を担う若い世代に、事件の教訓を伝えていくことも重要です。二度とこのような悲劇を繰り返さないために、私たち一人ひとりができることを考えていく必要があります。

まとめ

1995年3月20日、地下鉄サリン事件は私たちの日常を震撼させました。未曾有のテロは、平和ボケしていた日本社会に大きな衝撃を与えました。オウム真理教というカルト集団の暴走は、多くの尊い命を奪い、社会に深い傷跡を残しました。

事件の背景には、教団の異常なまでの洗脳や社会の危機管理の甘さがありました。公安の情報収集能力の不足も指摘されています。事件後、日本社会はテロ対策や法整備を強化しました。メディアの報道姿勢も変化しました。国民の意識も大きく変わりました。しかし、30年が経ち、記憶の風化が懸念されています。

私たちは事件の教訓を忘れてはなりません。カルト集団の危険性、情報リテラシーの重要性、そして社会全体の危機管理の必要性を改めて認識する必要があります。テロはいつどこで起こるかわかりません。常にvigilantであることが大切です。事件の記憶を風化させず、次世代に語り継ぎ、平和な社会を守っていく必要があります。被害者の方々への支援も継続していくべきです。